まぼろし?の滝ヶ久保(たきがくぼ)横穴墓群

この横穴墓群は昭和43年に横浜市文化財調査委員会によって、七石山(しちこくやま)横穴墓群とともに調査された栄区飯島町(当時は戸塚区)に存在した横穴墓群で、『昭和43年度 七石山遺跡調査報告書(1)』にその概要が報告されています。しかし、報告書に記載されている滝ヶ久保横穴古墳群分布概要図をみると、描かれている鉄塔や階段の位置関係から『横浜市文化財地図』に記載されている関山横穴墓群ではないかという疑問が出てきました。そこで、2つの横穴墓群のことを少々調べてみました。

昭和34年刊行の『鎌倉市史』には、

(42)滝ケ久保横穴群‥‥横浜市戸塚区飯島町滝ケ久保にある。殿谷との間に突出した尾根先端部の小谷にある。二穴。著しく風化して細部不詳。ともに奥壁、断面がアーチ形。第二号は奥壁中央に第二羨道を開いてその奥に棺室を設けている。

(43)関山横穴群‥‥横浜市戸塚区飯島町滝ケ久保と西本郷小学校との間にある丘陵の南端に五穴あるというが実見していない。

とあります。

また、昭和39年に刊行された『横浜市戸塚区いたち川流域の横穴群』には、

(5)飯島町滝ヶ久保横穴群2穴、うち1穴が鍛冶ヶ谷b式。(6)関山横穴群5穴、実見していない。

とあり、これらの報文(横穴墓の基数)や挿図(位置図)から、昭和43年に調査された5基の横穴墓群はやはり関山横穴墓群であることが分かりました。

さらに、横浜市教育委員会が発行している『昭和58年度文化財年報(埋蔵文化財 その2)』の記載をみると、発掘届上の遺跡名称として飯島町遺跡横穴群(横穴5)とありますから、調査中は飯島町遺跡横穴群であったことが分かります。

では、どうして滝ヶ久保横穴墓群になってしまったのでしょうか?

報告書の別の箇所には「横浜市教委によれば、本遺跡の所在する小菅谷町の西に隣接する飯島町滝ヶ久保の地内(通称蛇塚山)にも数基の横穴群があり、現在は東鉄工業株式会社の宅地造成工事進行中で、そのうちの1基からは人骨出土の報があったとのことで(後略)」とあります。滝ヶ久保と関山の2つの字は接していますが、蛇塚山は蛇塚の伝説があった場所(大船富士見台)とされ、まさしく関山の位置にあたります。さらに、先の『昭和58年度文化財年報(埋蔵文化財 その2)』には、発掘調査の原因が国鉄職員住宅建設であると記載されており、調査時の写真をみると、一帯を大規模な造成工事を行ない旧地形が改変されてしまっているようで、位置と名称を混同したのではないでしょうか。

なお、横穴墓の名称については、一旦報告されすでに「滝ヶ久保横穴墓群」として認識されていることから、このまま引き続きその名称を使用しても良いのでしょうが、滝ヶ久保という名称が字名で、異なる場所を指していることは明確であり、埋蔵文化財センターではこれら5基の横穴墓群については今後「関山横穴墓群」として説明することにします。

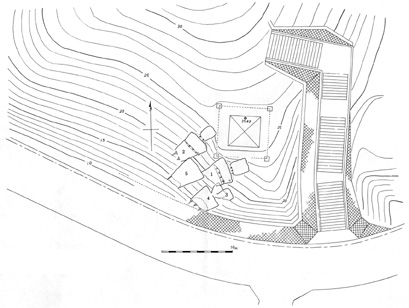

関山横穴墓は5基の横穴墓から構成されており、そのうち4基が棺室構造を持つ横穴墓、残る1基が単室構造の横穴墓となっています。分布概要図中では、3号墓は一見単室構造の横穴墓に見えますが、当時の写真をみますと擁壁工事のため、玄室部分が大きく削り取られている様子が見受けられます。また、その記述からみても玄室部分が大きく削られ、棺室部分(報文では奥室)のみが残存している横穴墓であるようです。1号墓の玄室底面から須恵器、2号墓の玄室から土師器坏が出土しています。また、3号墓と5号墓から人骨片が出土していますが、何れも砕片で、部位などを確認することはできないような状況でした。

報告によれば、これら5基の横穴墓は、上段に1〜3号墓、下段に4・5号墓の2段に構成されている横穴墓群であることが分かります。5号墓の規模や周辺の横穴墓群の調査例からみると、下段の2基が構築された後に上段部の横穴墓が構築されたものであることが推測されます。写真を見る限り、横穴墓が穿たれている向かって左側にはかなりスペースがあるにもかかわらず、七石山横穴墓群のように横方向に展開して構築されていない点は興味深いものです。

本来の滝ヶ久保横穴墓群はすでに消滅しており、その詳細な場所は分かりませんが、関山横穴墓群同様、いたち川に南面する崖面に展開していたのでしょう。いずれにせよ、小菅ヶ谷周辺のいたち川北岸地域の中心となるのは七石山横穴墓群であることは間違いなく、関山横穴墓群や滝ヶ久保横穴墓群に埋葬されていた人たちは、おそらく七石山横穴墓群の被葬者に属する氏族であったのでしょう。

|

| 報告書掲載の関山横穴古墳群分布概要図 |

|

| まだ舗装されていない環状4号線からみる関山横穴墓群 |

|

| 擁壁を組み始めてから調査が行なわれました |